Value for Money – was macht den Wert eines Finanzproduktes aus?

Benchmarking-Konzept: Gebühren, Leistungen und Merkmale eines Produkts sollen im Verhältnis zur Zielsetzung und Performance stehen.

Der Fortlauf der Trilogverhandlungen zur RIS wird entscheiden, welchen Mehrwert Verbraucher:innen tatsächlich erhalten.

Nach monatelangen Verzögerungen gehen die Trilog-Verhandlungen zur EU- Retail Investment Strategy (RIS) seit dem 21. Oktober 2025 in die nächste Runde, eine weitere Verhandlungsphase ist Ende November geplant. Die RIS bleibt damit weiterhin das zentrale Projekt für den privaten Verbraucherschutz in der Kapitalmarktregulierung der EU und bewegt die Institutionen wie kaum ein anderes Dossier.

Value for Money als Verbraucherschutzanker – und seine Schattenseiten

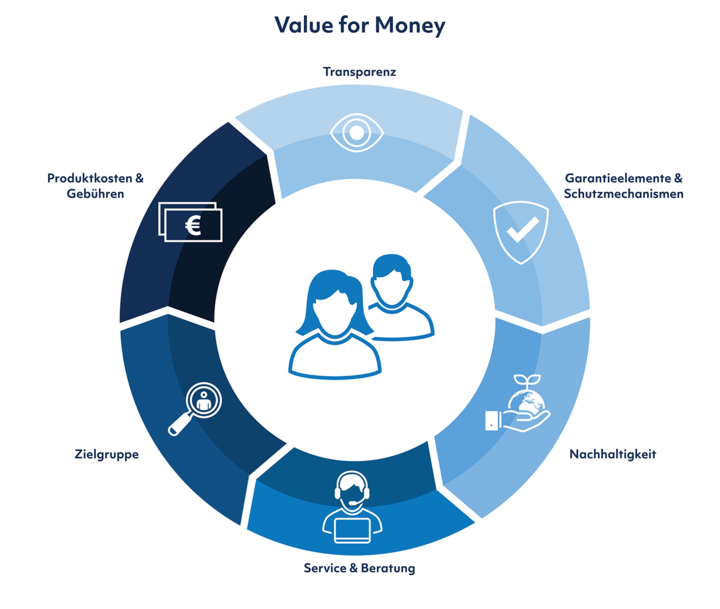

Eines der Kernstücke der Retail Investment Strategy ist das neu eingeführte Value for Money-Prinzip. Anlageprodukte sollen nur dann für Kleinanleger zugelassen werden, wenn Kosten, Performance, Qualität und Zielgruppe in einem angemessenen Verhältnis stehen. So soll das Vertrauen der Verbraucher gestärkt und die Investitionsbereitschaft in die Kapitalmärkte erhöht werden.

Die Idee klingt überzeugend: Retail-Anleger sollen faire, transparente Produkte erhalten. In der Praxis jedoch droht, dass dieser Ansatz Kosten zum Hauptmaßstab macht – mit Risiken für Produktvielfalt, Renditechancen und die Wettbewerbsfähigkeit am Markt.

Spannungsfeld zwischen politischem Anspruch und Umsetzbarkeit

Politisch wird ein europaweit einheitlicher Verbraucherschutz angestrebt. Praktisch wirft der Value for Money-Ansatz jedoch schwierige Fragen für Hersteller und Vertreiber auf: Wie lässt sich der „Wert“ eines Produktes objektiv bestimmen, ohne die Bandbreite legitimer Strategien zu beschneiden oder durch Bürokratie Innovationen zu hemmen? Genau hier entscheidet sich, ob die RIS die Kapitalmärkte stärkt oder neuer regulatorischer Ballast wird.

Das geplante Benchmarking-Konzept verlangt, dass Hersteller und Vertreiber prüfen und dokumentieren, ob Gebühren, Leistungen und Merkmale eines Produktes im Verhältnis zur Zielsetzung und Performance stehen. Die Konsumentenseite, etwa Verbraucherverbände, fordert einen rigorosen Ausschluss von Produkten mit dauerhaft schlechtem Kosten-Nutzen-Verhältnis.

Was ist der Wert? Ein breites Feld – und offene Fragen

Der Wert eines Investmentprodukts im Sinne der RIS geht weit über das reine Kosten- und Gebührenniveau hinaus. Der aktuelle politische Fokus liegt zwar stark auf einer Begrenzung und Vergleichbarkeit der Kosten, etwa durch geplante Benchmarks der ESMA und EIOPA, doch der Begriff „Value for Money“ ist vielschichtig und entzieht sich einer einfachen Formel.

Dazu zählen neben den Gebühren:

- die Produkt-Performance über verschiedene Zeiträume,

- das Risiko- und Renditeprofil,

- die Passgenauigkeit zum finanziellen Ziel des Privatanlegers,

- Servicequalität, Beratung und Betreuung,

- Nachhaltigkeitsmerkmale,

- Garantieelemente,

- sowie die Verständlichkeit und Transparenz der Produktinformationen.

Fachleute und Verbände warnen davor, allein den Preis als Maßstab zu nehmen: Ein günstiges Produkt ist nicht automatisch das beste für den Anleger. Hochwertige Governance, differenzierte Investmentstile oder maßgeschneiderte Services können einen höheren Preis durchaus rechtfertigen – sofern sie echten konkreten Nutzen liefern. Besonders im europäischen Kontext mit sehr verschiedenen Produktarten, Zielgruppen und Marktstrukturen sind allgemein verbindliche Benchmarks schwierig: Sie drohen, die Vielfalt und Innovation einzuschränken und ungewollte Standardisierungseffekte zu erzeugen.

Die RIS sieht vor, dass Hersteller und Vertreiber ihre Produkte regelmäßig anhand objektiver Kriterien und Vergleichsgruppen bewerten. Eine signifikante Abweichung von der Benchmark gilt als Warnsignal, das weiter zu begründen ist – etwa durch besondere Leistungen oder innovative Eigenschaften. Verbraucherverbände fordern Transparenz darüber, wie sich der Wert eines Produktes wirklich zusammensetzt, und plädieren für die Eliminierung von Produkten, die dauerhaft keinen echten Mehrwert bieten.

Offen bleibt, wie die unterschiedlichen Wertdimensionen gegeneinander abgewogen werden sollen und ob qualitative Aspekte (Beratung, Service, Nachhaltigkeit) denselben Stellenwert wie Kosten bekommen. Gerade bei langfristigen Zielen wie Altersvorsorge oder nachhaltigen Investments ist eine rein kostenbasierte Bewertung zu kurz gegriffen.

Die Kommission und die Aufsicht stehen hier vor der Herausforderung, einen Rahmen zu schaffen, der sowohl den Schutz vor Überteuerung als auch Raum für Innovation und individuelle Kundenbedürfnisse ermöglicht.

Branchenreaktionen und operative Herausforderungen

Die Finanzbranche warnt vor einer „Bürokratie-Monster“-Regulierung und zusätzlichen Belastungen für Anbieter durch neue Governance-, IT- und Datenanforderungen. Die EIOPA (für Versicherungsprodukte) hat eine Benchmark-Konsultation eingeleitet, mit dem Ziel, Produkte in Cluster zu gliedern und Kriterien messbar zu machen – die Komplexität dabei wächst aber stark: Bereits 30 zusätzliche Merkmale können zu fast einer Million Produktcluster führen.

Kritisch wird auch diskutiert, inwieweit dieser möglicherweise neu eintretende Mehrwert über den bereits bestehenden Anlegerschutzrahmen der MiFID II hinausgeht. MiFID II implementierte umfangreiche Vorgaben zu Produkt-Governance, Kostentransparenz, Geeignetheitsprüfung und Interessenkonflikten, die bereits heute eine strukturierte Bewertung der Kosten sowie der Angemessenheit von Produkten sicherstellen. Dadurch existiert de facto bereits ein regulatorischer Mindeststandard zur Sicherstellung eines angemessenen Preis-Leistungsverhältnisses.

Zu strenge Prüfungen könnten zudem dazu führen, dass weniger Produkte auf den Markt kommen und die Vielfalt für Verbraucher sinkt. Gleichzeitig gibt es schon unter MiFID II umfassende Regeln zur Gebühren- und Kostentransparenz – die RIS plant jedoch eine deutliche Ausweitung und Spezifizierung dieser Vorgaben, was von Bankenverbänden und Teilen der Industrie kritisch bewertet wird.

Ausblick: Retail Investment Strategy – Chance oder Regulierungsblockade?

Ob die RIS wirklich das Vertrauen der Anleger stärkt und ihnen am Ende nicht nur günstigere, sondern auch besser geeignete Produkte bringt, entscheidet sich an der Praxistauglichkeit der Value for Money-Benchmarks und der Flexibilität für innovative Angebote. Hersteller und Vertreiber sollten Governance, Daten und Produktstrategien jetzt überprüfen und zukunftsfest machen.

Die kommenden Wochen im Trilog entscheiden, ob mit der RIS tatsächlich ein Mehrwert für Investoren und Kapitalmärkte entsteht – oder ob die Reform an Bürokratie und Zielkonflikten scheitert. Für Verbraucher bleibt zu hoffen, dass die regulatorische Debatte im neuen Jahr konkrete, praxisnahe Verbesserungen bringt.

Mehr zu bisherigen Beiträgen zur Retail Investment Strategy, weiteren Informationen zur MiFID-Entwicklung und unserem Kompetenzprofil finden Sie auf unserer Website.