Komplexität bleibt das Hauptproblem: Regulatorische Offenlegungen benötigen mehr Übersichtlichkeit und weniger technische Hürden, um Anlegern echten Mehrwert zu bieten.

Nachhaltigkeitspräferenzen als Stolperstein: Die aktuelle Erhebung ist zu kompliziert und schreckt Kunden wie Berater ab; klare Kategorien und Harmonisierung zwischen SFDR und MiFID sind dringend erforderlich.

Prüfungen sinnvoll, aber smarter umsetzen: Geeignetheits- und Angemessenheitsprüfung werden grundsätzlich akzeptiert, müssen jedoch flexibler und weniger bürokratisch gestaltet werden, um Schutzgedanken mit Praxistauglichkeit zu verbinden

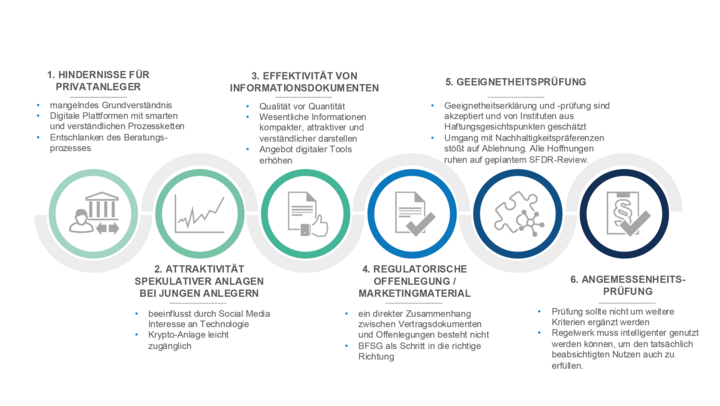

Im zweiten Teil der Analyse zur ESMA-Marktumfrage geht es um Offenlegungen, Geeignetheits- und Angemessenheitsprüfungen. Die Ergebnisse zeigen: Weniger Bürokratie, mehr Verständlichkeit und harmonisierte Regeln sind entscheidend für einen fairen und effizienten Anlegerschutz.

Die Themenschwerpunkte der Konsultation

Wie angekündigt beinhaltet der zweite Teil die Themen vier bis sechs der Marktumfrage.

4. Regulatorische Offenlegung/Marketingmaterialien

Im vierten Teil möchte die ESMA herausfinden, auf welche Weise die unterschiedlichen Dokumente von verpflichtenden Offenlegungen, vertragliche Dokumente sowie Marketingmaterial im Zusammenspiel wahrgenommen werden. Dieser Fragenblock wurde nur von sehr wenigen Teilnehmern beantwortet. Herauszulesen ist, dass tendenziell die Übersichtlichkeit und Darstellung von Marketingmaterial und Vertragsdokumenten verbesserungsbedürftig ist. Vor allem wird eine Komplexitätsreduzierung angeregt.

Bezogen auf Deutschland wird zu Recht darauf verwiesen, dass in der Regel (weitestgehend) standardisierte Vertragsunterlagen verwendet werden. Positiv sollten sich auch die Anpassungen aufgrund des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes im Hinblick auf die Verständlichkeit auswirken.

Fazit: Die Kritik an den regulatorischen Offenlegungen (siehe Teil 1) setzt sich in diesen Fragenkomplex fort. Einen direkten Zusammenhang zwischen vertraglichen Unterlagen und Offenlegungen herzustellen, fällt jedoch schwer bzw. scheinen diese als separate Themen wahrgenommen zu werden. Vertragliche Texte werden im Allgemeinen nicht kritisiert.

5. Geeignetheitsprüfung in der Anlageberatung und Vermögensverwaltung

Die Geeignetheitsprüfung ist ein zentrales Element des Anlegerschutzes nach MiFID II und stellt sicher, dass Anlageempfehlungen den Kenntnissen und Erfahrung, der finanziellen Situation, den Anlagezielen, der Risikotoleranz sowie seit 2022 den Nachhaltigkeitspräferenzen der Kunden entsprechen.

Im ersten Schritt sind hierfür Kundeninformationen (im Rahmen eines Anlegerprofils) zu erheben, was bereits als komplex und belastend dargestellt wird. Digitale Tools fördern zwar die Effizienz, gehen aber zulasten von Verständlichkeit und führen zu fehlender Wirksamkeit.

Die ESMA möchte in diesem Abschnitt herausfinden, wie aufwendig Anleger diese Erhebung empfinden. Sie möchte verstehen, welche Auswirkungen die Digitalisierung und die Integration von Nachhaltigkeitspräferenzen haben und wie Kunden den Nutzen der Geeignetheitsprüfung und Geeignetheitserklärungen wahrnehmen.

Datenerhebung (Anlegerprofil)

Die Datenerhebung wird nicht groß infrage gestellt. Mitunter kritisch gesehen werden die regelmäßigen Aktualisierungsaktivitäten („Wieso nicht einfach Angaben akzeptieren, solange sie nicht offensichtlich falsch oder veraltet sind?“). Als nicht sinnvoll wird die geplante Standardisierung durch die Retail Investment Strategy gesehen, da hierbei die notwendige Individualität verloren geht (der MiFID-II-Kerngedanke ist es ja gerade, Kunden basierend auf den persönlichen Umständen und Bedürfnissen zu beraten). Vorgeschlagen werden eine Vereinfachung der Datenerhebung für nicht-komplexe Produkte bzw. der Verzicht auf die Erhebung finanzieller Verhältnisse. Beides keine neuen Diskussionen; oftmals scheitert es meiner Meinung nach an den „one-size-must-fit-all“-Vorgaben, d. h., es erfolgt kein Ermessensspielraum in Bezug auf Geschäftsmodell, Produktpalette und Kundenkreis.

Nachhaltigkeitspräferenzen

Die Erhebung von Nachhaltigkeitspräferenzen in der aktuell definierten Art und Weise wird – nicht überraschend – als kompliziert wahrgenommen. Die sehr technisch und auch mit Erläuterungen schwierig verständliche, teilweise minimale Unterscheidung zwischen nachhaltigen Investitionen gemäß Offenlegungsverordnung und EU-Taxonomie schreckt gemäß den Rückmeldungen ab. Daneben fühlen sich eine Vielzahl von Kunden (es werden bspw. 80 % genannt) eingeschränkt durch die Festlegung von Nachhaltigkeitspräferenzen und tendieren in der Folge dazu, erst gar keine festzulegen. Durch das starre Regelwerk entsteht auch auf Beraterseite Frust, was zu einem (gleichwohl nicht zulässigen) Lenken zu einem „Nein“ zu Nachhaltigkeitspräferenzen führt. Ein sehr einheitliches Bild ergibt sich in der Hoffnung, dass durch das SFDR-2.0-Review hier eine deutliche Vereinfachung, eine klare Kategorisierung und Einheitlichkeit zwischen SFDR und MiFID geschaffen wird.

Geeignetheitsprüfung und -erklärung

Die im Rahmen einer Anlageberatung durchzuführende Geeignetheitsprüfung und die im Anschluss zu erstellende Geeignetheitserklärung unterliegen keinen wesentlichen Kritikpunkten in den Rückmeldungen, wenn auch hier Vereinfachungspotenzial gesehen wird. Das Abstellen auf persönliche Umstände und die Dokumentation des tatsächlichen Gesprächs werden als vorteilhaft wahrgenommen. Institute sehen es zudem als Instrument zur Haftungsminimierung. Ein Vorschlag sieht eine Verbesserung darin, die Prüfung auf Portfolioebene anstelle einer einzelnen Instrumentenprüfung durchzuführen. Dieser Ansatz kann jedoch auch heute im bestehenden MiFID-Regime bereits angewendet werden.

Fazit: Es gibt kaum Kritik an der Geeignetheitsprüfung und Geeignetheitserklärung – außer beim Thema Nachhaltigkeitspräferenzen. Dieses Thema hat sich unerwartet und gar nicht wie gewünscht entwickelt und stößt in der derzeitigen Umsetzungsform auf Ablehnung. Hier herrscht Einigkeit: Vereinfachung und Harmonisierung sind dringend nötig. Die Branche setzt nun alle Hoffnungen auf die hoffentlich zeitnah erscheinenden Papiere zum SFDR-Review (siehe hierzu auch die Blogbeiträge meines Kollegen Stefan Fritz zu den SFDR-Anpassungen, Teil 1 und Teil 2).

6. Angemessenheitsprüfung im beratungsfreien Geschäft

Die Angemessenheitsprüfung ist die leichtgewichtigere Prüfung im Gegensatz zur Geeignetheitsprüfung. Die ESMA führt jedoch deutlich aus, welch hohen Stellenwert diese aus ihrer Sicht hat. Ziel der Marktumfrage ist, inwieweit die Prüfung tatsächlich effektiv ist, ob Kunden die Risiken verstehen (auch aufgrund der Warnhinweise) oder ob diese Prüfung Anleger beeinflusst, dass sie in den Kapitalmarkt investieren oder nicht.

Die Angemessenheitsprüfung wird im Allgemeinen als sinnvolles Regelwerk zum Schutz des Anlegers angesehen. Kritisch werden die durch die Retail Investment Strategy enthaltenen Vorschläge zur Erweiterung um zwei zusätzliche Kriterien bewertet, da die Entscheidungsfreiheit (= beratungsfreies Geschäft) des Kunden unnötig eingeschränkt wird. Kritik wird vor allem auch an den ESMA-Guidelines zur Appropriateness (mittlerweile in die MaComp eingebettet) geäußert, die als äußerst bürokratisch gesehen werden. Insbesondere der dadurch erforderlich gewordene „Test“ durch den Kunden zur Validierung des Kenntnisstandes wird als Hürde gesehen: Niemand deckt gerne seine Wissenslücken auf, auch wenn ein Schutzgedanke im Vordergrund steht. Und eigentlich wäre es auch ein Instrument, um mehr Wissen rund um die Finanzbildung aufzubauen (eines der größten Hindernisse für den Zugang zum Kapitalmarkt – siehe Teil 1).

Fazit: Grundsätzlich passen die Vorgaben; das bestehende Regelwerk muss aber intelligenter genutzt werden können, um den tatsächlich beabsichtigten Nutzen auch zu erfüllen.

Abschlussfazit

Die ESMA zeigt mit diesem Call for Evidence, dass sie nicht nur regulieren, sondern auch zuhören will – insbesondere jenen, die tagtäglich mit Kundenprozessen und -bedürfnissen arbeiten. Was sind die Key Takeaways?

- Regulierung darf nicht zur Überforderung führen – sondern muss Klarheit, Vertrauen und Marktzugang fördern.

- Informationen, Offenlegungen und Berichterstattungen müssen einheitlicher werden: Wer die Kapitalmärkte stärken will, muss Anlegern echte Orientierung bieten – nicht durch mehr Komplexität, sondern durch Transparenz, Verständlichkeit und Relevanz.

- Das Nutzen von digitalen Tools und der Aufbau von mehr Finanzkompetenz stehen im engen Kontext. Zudem wird auch immer wieder das persönliche Gespräch als unverzichtbar genannt. Somit braucht es einen intelligenten Einsatz verschiedener Medien in unterschiedlichen Beratungslebenszyklen.

- Der Fokus der Retail Investment Strategy sollte auf der Verbesserung der bestehenden Regeln liegen und nicht darauf, neue Regeln hinzufügen (bspw. Best-Interest-Prinzip).

Wir bei PPI sind Experten in der Verknüpfung von regulatorischen Themen und der smarten Einbettung in technologische Prozesse (wir nennen es „RegTech“) – sprechen Sie uns an!