Quantencomputing höhlt die gängigen Verschlüsselungsverfahren aus.

Bedrohungen durch „Harvest now, decrypt later“ erfordern sofortiges Handeln.

Post-Quanten-Kryptografie wird sich in künftigen Regulierungen wiederfinden.

Quantencomputer sind ein technologischer Meilenstein mit großem Potenzial und Risiken. Die Warnung „Harvest now, decrypt later“ zeigt, wie dringend Unternehmen reagieren müssen. Wie sieht der erste Schritt auf dem Weg zum Post-Quantum-Fahrplan aus?

Jenseits von Null und Eins

Quantencomputer sind keine schnellere Version klassischer Rechner, sie funktionieren grundlegend anders. Während herkömmliche Computer mit Bits arbeiten, die entweder den Zustand 0 oder 1 annehmen, nutzen Quantencomputer sogenannte Qubits. Diese können dank Superposition mehrere Zustände gleichzeitig darstellen und durch Quantenverschränkung miteinander verbunden sein. Das eröffnet völlig neue Möglichkeiten. Quantencomputer können bestimmte komplexe Probleme in Sekunden lösen, für die klassische Computer Jahre oder sogar Jahrhunderte benötigen.

Doch die faszinierenden Möglichkeiten, die Quantencomputer eröffnen, bringen auch ernsthafte Risiken mit sich. Je näher wir dem praktischen Einsatz dieser Technologie kommen, desto drängender wird eine Frage, die längst nicht mehr theoretisch ist.

Wie bereiten wir uns auf die Bedrohungen durch Quantencomputer vor?

Eine der größten Gefahren entsteht durch Daten, die heute abgefischt, aber erst in Zukunft mit einem bis dahin verfügbaren Verfahren entschlüsselt werden. „Harvest now, decrypt later“ lautet die griffige Formel, die bereits seit einiger Zeit kursiert.

Eine ISACA-Studie zeigt, dass fast zwei Drittel der 2600 global befragten IT- und Sicherheitsexperten befürchten, Quantencomputing könne bestehende Verschlüsselungsverfahren aushebeln. Aber nur fünf Prozent der Unternehmen verfügen über eine Strategie, wie sie mit dieser Herausforderung umgehen wollen. Dabei können sie nicht darauf warten, ihre Daten „quantensicher“ zu machen.

Am 25. September 2025 wurden wichtige Schritte für die globale Finanzsicherheit im Quantenzeitalter gesetzt. Die US-Organisation X9 und DigiCert haben das erste Root-Zertifikat für eine sogenannte Financial PKI unterzeichnet, also eine digitale Infrastruktur zur Absicherung von Finanzdaten. Neu daran ist, dass sie auf quantensicheren Algorithmen basiert, also auf Verschlüsselungsverfahren, die auch künftigen Quantencomputern standhalten sollen.

Mit dem rasanten Fortschritt der Quantencomputer wächst die Sorge, dass heutige Verschlüsselungsverfahren bald nicht mehr sicher genug sind. Bei Project Leap handelt es sich um Europas Antwort auf die Quantenbedrohung. Das Projekt ist eine Initiative des BIS Innovation Hub Eurosystem Centre, gemeinsam mit Partnern wie Nexi, Swift und mehreren Zentralbanken. In der aktuellen Phase ProjectLeap 2 liegt der Fokus auf der praktischen Umsetzung: Es werden Liquiditätsübertragungen zwischen Zentralbanken getestet, die mit digitalen Signaturen auf Basis post-quanten Kryptografie abgesichert sind. Dabei geht es nicht nur um Sicherheit, sondern auch um die Interoperabilität und Performance dieser neuen Verfahren in einem realitätsnahen Umfeld.

Post-Quantum-Kryptografie – „Harvest now, decrypt later“

Banken und Versicherungen müssen sich heute schon überlegen, wie sie sich gegen „Harvest now, decrypt later“-Angriffe schützen. Einen ersten Schritt in diese Richtung hat das U.S. Institute for Standards and Technology (NIST) unternommen und Post-Quantum-Kryptografie-Standards veröffentlicht. Wie ernst es um die Datensicherheit bestellt ist, zeigt auch eine Studie, die bereits 2022 von einem englischen Quantum-Startup durchgeführt wurde. Demnach:

- Ließe sich die Bitcoin-Verschlüsselung innerhalb von 24 Stunden knacken, bei ausreichender Rechenkapazität („QBits“) auch noch schneller.

- Gilt RSA-2048 bereits als unsicher, weil schon ein Verfahren existiert, um es zu knacken, aber noch kein Quantencomputer, der dies anwenden kann.

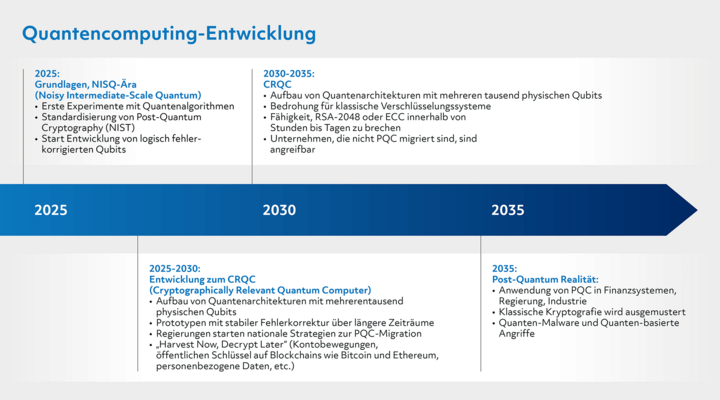

Insgesamt ist damit zu rechnen, dass sich sehr zügig aus der „Noise“ heraus ein System entwickeln wird, welches plötzlich marktreif wird. In der Phase von jetzt bis etwa 2030 dürften mehrere Prototypen entstehen, die erste Hinweise darauf geben werden, wie leistungsstark PQC (Post Quantum Cryptography) wirklich werden muss. PPI teilt die Einschätzung der Bundesbank, dass ab 2030 damit zu rechnen sein wird, dass Quantenarchitekturen entstehen werden, die Unternehmen einerseits für sich nutzen können, die andererseits aber eben auch erzwingen, die eigenen Architekturen wirksam abzusichern.

Darauf, sämtliche technischen Details von Quantencomputing darzustellen, soll an dieser Stelle verzichtet werden. Worauf es ankommt, ist die Erkenntnis, dass reale Risiken heute schon bestehen, auch wenn sie sich mitunter erst in wenigen Jahren materialisieren. Banken und Versicherungen sollten damit beginnen, quantensichere Lösungen zu evaluieren und ihre Verschlüsselungen und die Infrastruktur so zu gestalten, dass sie flexibel und zukunftsfähig bleibt. Kryptografische Agilität bedeutet, Systeme gezielt auf die Anforderungen der Quantenwelt vorzubereiten.

Dabei können auch hybride Verfahren zum Einsatz kommen, die klassische kryptografische Methoden mit PQC kombinieren, um einen möglichst reibungslosen Übergang und eine erhöhte Sicherheit während der Migrationsphase zu gewährleisten. Dazu hat auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) aufgerufen.

Post-Quantum-Fahrplan für Unternehmen

Der erste Schritt auf diesem Weg stellt so etwas wie ein Kryptografie-Inventar dar. Banken und Versicherungen sollten erheben, welche kryptografischen Verfahren an welcher Stelle im Unternehmen eingesetzt werden, und diese priorisieren, je nachdem, wie groß die Gefahr durch Quantencomputing ausfällt. RSA und ECC gehören zu den häufigsten Verfahren, die genutzt werden, um Daten und Signaturen zu schützen. Daneben sollte aufgelistet werden, welche Daten wie vor fremdem Zugriff und einem möglicherweise später stattfindenden Decrypt zu schützen sind. Darunter fallen logischerweise personenbezogene Daten, die auch DSGVO-relevant sind, Finanzdaten und bei Versicherungen auch die Gesundheitsdaten. Von Drittanbietern genutzte Systeme sind ebenfalls zu überprüfen.

Anschließend sollte eine Strategie entwickelt werden, wie sich PQC einführen lässt und wie die Migration aussehen kann. Hybride Verfahren, die sowohl klassische als auch PQC-Verfahren einsetzen, eignen sich ebenso dafür wie die vom NIST empfohlenen Algorithmen. Entscheidend dürfte sein, flexible IT-Architekturen aufzubauen oder die bestehenden so umzugestalten, dass künftige Kryptoverfahren schnell integriert werden können. Schließlich braucht es einen belastbaren Projektfahrplan hin zur PQC und einem eigenen Krypto-Testsystem, sowie Schulungen. Die Unternehmen sollten sich auch darauf vorbereiten, dass sich bei der Regulatorik etwas ändert. Sowohl die US-Behörden als auch die EU-Kommission haben PQC bereits auf dem Schirm.

PPI entwickelt derzeit einen „PQC Readiness Check“. Im Kern wird es um eine Standortbestimmung gehen, die dabei helfen soll, die drängendsten Aufgaben zu identifizieren und zuerst abzuarbeiten.

Vorteile von Quantencomputing

Bei aller Vorsicht soll aber nicht verschwiegen werden, dass Quantencomputing auch viele Chancen bietet. Mit der neuen Technologie lassen sich etwa Ausfallwahrscheinlichkeiten präziser berechnen und komplexere Szenarien durchspielen. Auch das Risikomanagement kann verbessert werden. Genauere Risikobewertungen wiederum führen zu niedrigeren Eigenkapitalpuffern und damit zu einem höheren Ertragspotential für Banken.

Generell lassen sich Finanzprodukte schneller und genauer simulieren, was sich positiv auf deren Risikobewertung auswirkt – positiv in dem Sinne, dass sich diese Risiken leichter erfassen lassen. Bestimmte Big-Data-Szenarien lassen sich ebenfalls mit Quantencomputing abbilden.

HSBC hat gemeinsam mit IBM das weltweit erste bekannte Beispiel für quantum-gestützten algorithmischen Handel im Unternehmensanleihemarkt demonstriert. Dabei konnte mithilfe aktueller Quantencomputer eine bis zu 34 % bessere Vorhersage im Vergleich mit klassischen Methoden erzielt werden, ob ein Handel zum angebotenen Preis zustande kommt.

Trotz aller Gefahren bekommen wir ein Werkzeug, mit dem Unternehmen besser durch die Datenwelt, in der wir inzwischen leben, navigieren können. Ähnlich wie beim Autofahren gilt aber: erst anschnallen, dann losfahren.