BCM neu denken: Warum Flexibilität im Business Continuity Management über starre Notfallpläne hinausgeht.

Resilienzdreieck nutzen: So stärken Unternehmen strukturelle, kulturelle und funktionale Widerstandskraft zugleich.

Führung als Hebel: Wie Entscheider mit klaren Zielen, moderner Leitlinie und Lernkultur nachhaltige Sicherheit schaffen.

Krisen sind keine Ausnahme mehr – sie sind Teil des unternehmerischen Alltags. Wer heute bestehen will, benötigt ein Business Continuity Management, das mehr kann als reagieren. Flexible Strukturen, resilienzfördernde Kultur und ein dynamischer Workflow machen BCM zum strategischen Erfolgsfaktor. Dieser Beitrag zeigt, wie Unternehmen ihr BCM zukunftsfähig aufstellen.

BCM-Organisation flexibel gestalten – für strukturelle, kulturelle und funktionale Resilienz

Die wirtschaftliche und gesellschaftliche Realität befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. Globale Krisen, geopolitische Unsicherheiten, Cyberbedrohungen, Lieferengpässe, Energiefragen und neue Arbeitswelten verändern die Rahmenbedingungen für Organisationen grundlegend. Organisationen sehen sich zunehmend mit disruptiven Ereignissen konfrontiert, auf die klassische Sicherheitsstrukturen nur begrenzt reagieren können.

Vor diesem Hintergrund gewinnt Business Continuity Management (BCM) eine neue Bedeutung. Nicht mehr nur als Reaktion auf Störungen gedacht, entwickelt es sich zu einem ganzheitlichen Steuerungsinstrument für strukturelle, kulturelle und funktionale Resilienz. Entscheidend ist dabei ein flexibler Aufbau der BCM-Organisation, der über starre Prozesse hinausgeht und sich dynamisch an veränderte Umgebungen anpassen kann.

Organisationen, die ihr Business-Continuity-Management-Konzept flexibel aufstellen, sichern nicht nur den Fortbestand kritischer Geschäftsprozesse, sondern gestalten aktiv ihre Zukunftsfähigkeit.

Wie kann eine Organisation das Business Continuity Management flexibel organisieren?

Ein flexibles BCM beginnt mit der bewussten Abkehr von statischen Planungs- und Reaktionsmodellen. Statt alles zentral zu steuern, müssen Kompetenzen dezentralisiert, Entscheidungswege verkürzt und das Zusammenspiel unterschiedlicher Fachbereiche gestärkt werden.

Flexibles BCM bedeutet:

Dezentrale Verantwortung und zentrale Koordination: In einer modernen BCM-Organisation werden Schlüsselrollen in den operativen Einheiten verankert, unterstützt durch ein zentrales Kompetenzteam.

Modulare Szenarienplanung statt Standardpläne: Die Planung erfolgt nicht als „One-size-fits-all“-Notfallhandbuch, sondern als Sammlung flexibel kombinierbarer Module – abgestimmt auf verschiedene Risikotypen und Geschäftsbereiche.

Integration in die Unternehmensstrategie: BCM ist nicht nur operative Geschäftfortführungsplanung, sondern Teil des strategischen Zielsystems. BCM-Ziele werden mit Risikomanagement, Compliance und Unternehmensführung abgestimmt.

Diese Flexibilität macht die Organisation nicht anfälliger – im Gegenteil: Sie erhöht die Reaktionsgeschwindigkeit und reduziert Abhängigkeiten von Einzelentscheidungen.

Welche Änderungen im BCM-Wandel fördern die kulturelle Resilienz Ihrer Organisation?

Kulturelle Resilienz ist die Fähigkeit einer Organisation, mit Unsicherheit, Fehlern und Veränderung konstruktiv umzugehen. Sie basiert auf Offenheit, Lernbereitschaft und einem hohen Maß an Vertrauen – sowohl innerhalb der Belegschaft als auch in die Führung.

Die Transformation des BCM fördert diese Kultur, wenn:

- Fehler als Lernanlass statt als Schwäche verstanden werden.

- Krisenübungen nicht als Pflichtübung, sondern als wertvolle Erfahrungsräume erlebt werden.

- Führungskräfte eine resilienzorientierte Vorbildfunktion einnehmen – indem sie Entscheidungen erklären, Verantwortung teilen und zur Reflexion ermutigen.

- Kommunikation nicht top-down, sondern dialogisch gestaltet wird. Fragen wie „Was haben wir gelernt?“ oder „Was hat uns widerstandsfähig gemacht?“ gehören zum Alltag.

Ein flexibles BCM ist daher nicht nur ein Managementsystem, sondern ein Instrument zur Stärkung der Unternehmenskultur.

Wie gestaltet sich der neue BCM-Workflow zur Stärkung des Resilienzdreiecks?

Ein wirksamer Business-Continuity-Management-Workflow muss alle drei Dimensionen der Resilienz abbilden:

- Strukturell: Aufbau- und Ablauforganisation, technische Infrastruktur, Versorgungssicherheit

- Kulturell: Führungsverhalten, Fehlerkultur, Kommunikationsbereitschaft

- Funktional: Prozesse, Systeme, Entscheidungsfähigkeit in Krisen

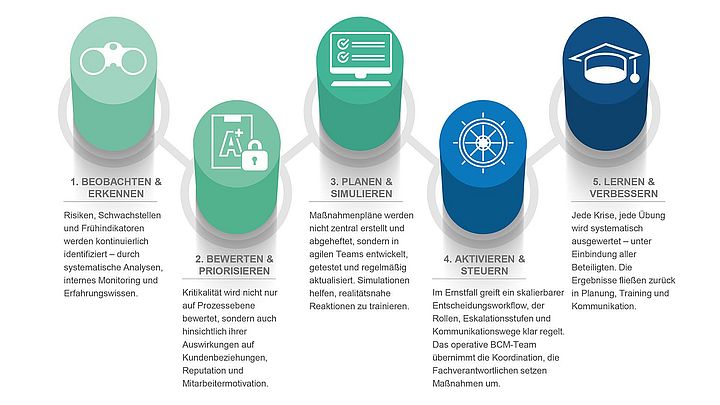

Der neue Workflow folgt einem zyklischen, lernorientierten Modell:

Dieser Workflow ist anpassbar an Organisationsgröße und -struktur, aber immer darauf ausgerichtet, Handlungsfähigkeit und Lernfähigkeit in Einklang zu bringen.

Was sind die wichtigsten Aufgaben im Business Continuity Management für Entscheider?

BCM ist Führungssache. Es reicht nicht, ein Team zu benennen und einen Plan zu verabschieden. Entscheider tragen Verantwortung für die Rahmenbedingungen, unter denen BCM wirksam sein kann.

Die wichtigsten Business-Continuity-Management-Aufgaben auf Führungsebene sind:

Zielsetzung und Vision definieren: Welche Bedeutung hat Resilienz im Kontext der Unternehmensstrategie? Welche BCM-Ziele sollen verfolgt werden – z. B. Minimierung von Ausfallzeiten, Schutz kritischer Infrastrukturen oder Erhalt der Lieferfähigkeit?

Ressourcen sichern: BCM benötigt Budget, Personal, Systeme – und einen Platz in der Organisationsentwicklung.

Strukturelle Integration ermöglichen: BCM muss in Governance-Strukturen, Entscheidungsprozesse und Reporting integriert werden. Es darf kein Paralleluniversum sein.

Kultur prägen: Indem Führungskräfte BCM aktiv unterstützen, kommunizieren und leben, tragen sie zur Verankerung bei.

Ergebnisse kontrollieren: Reifegradmodelle, BCM-Audits und Leistungskennzahlen machen Fortschritte sichtbar und schaffen Transparenz.

Vorstände und Bereichsleitungen sollten BCM nicht nur „delegieren“, sondern es strategisch begleiten – als Investition in Zukunftsfähigkeit.

Wie sollte eine BCM-Leitlinie aufgebaut sein, um den Wandel effektiv zu steuern?

Die BCM-Leitlinie ist das Fundament für wirksames Business Continuity Management. Sie definiert den strategischen Rahmen, innerhalb dessen flexibel gearbeitet werden kann. Sie gibt Orientierung – aber keine starren Vorgaben.

Eine moderne BCM-Leitlinie umfasst:

- Zweck & Geltungsbereich: Warum gibt es diese Leitlinie? Für wen gilt sie? Welche Organisationseinheiten sind erfasst?

- Ziele & Grundsätze: Welche BCM-Ziele werden verfolgt? Nach welchen Prinzipien wird gearbeitet (z. B. Prävention vor Reaktion, Verantwortung vor Hierarchie)?

- Aufbauorganisation & Rollenverteilung: Wer ist wofür zuständig? Wie sieht das Zusammenspiel zwischen zentralem BCM, Fachbereichen und Externen aus?

- Prozesse & Methoden: Wie läuft der BCM-Prozess ab – von der Risikoanalyse über die Planung bis zur Krisenbewältigung?

- Kommunikation & Schulung: Wie wird sichergestellt, dass BCM gelebt wird – in Trainings, Übungen und der Alltagskommunikation?

- Weiterentwicklung & Qualitätssicherung: Wie wird die Wirksamkeit überprüft? Welche Rückkopplungsschleifen gibt es zur Verbesserung?

Die Leitlinie ist kein abgeschlossenes Regelwerk, sondern ein dynamisches Steuerungsinstrument. Sie muss regelmäßig überprüft, angepasst und intern reflektiert werden.

Fazit: Flexibles BCM ist gelebte Zukunftssicherheit

Flexibilität im BCM ist kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit. Organisationen, die strukturelle, kulturelle und funktionale Resilienz in Einklang bringen, sind besser gerüstet für Wandel, Unsicherheit und neue Herausforderungen. Die Welt bleibt volatil, unsicher und komplex. Wer in dieser Realität bestehen will, benötigt mehr als gute Produkte und Prozesse. Es braucht die Fähigkeit, unerwartete Ereignisse nicht nur zu überstehen, sondern aus ihnen zu lernen und gestärkt hervorzugehen.

Ein wirksames Business-Continuity-Management-Konzept setzt genau hier an: Es schafft klare Strukturen ohne starre Prozesse, fördert eine lernorientierte Kultur und etabliert einen dynamischen Business-Continuity-Management-Workflow, der alle Ebenen der Organisation einbindet.

Mit einer vorausschauenden BCM-Leitlinie, praxisnahen BCM-Zielen und der Bereitschaft, Verantwortung über Hierarchiegrenzen hinweg zu teilen, kann aus BCM ein echter Resilienztreiber werden. Für Entscheider bedeutet das: Den Wandel aktiv gestalten – mit Weitsicht, Struktur und Mut zur Veränderung.

Der Wandel hin zu struktureller, kultureller und funktionaler Resilienz ist nicht einfach. Aber er ist machbar – wenn BCM mehr ist als ein Krisenplan. Wenn es zur Haltung wird.